Китай стремительно наращивает экономическое присутствие в Центральной Азии, превращаясь в одного из ключевых партнеров региона. В этих условиях особое значение приобретают специальные экономические зоны (СЭЗ) — локализованные территории с льготным режимом, призванные привлечь инвестиции и стимулировать промышленное развитие. Именно через СЭЗ центральноазиатские страны пытаются усилить промышленную кооперацию с Китаем и встроиться в трансграничные цепочки добавленной стоимости, продвигаемые Пекином в рамках инициативы «Пояс и путь». Китай, в свою очередь, накопил уникальный опыт создания успешных СЭЗ у себя и за рубежом. Он финансирует сотни индустриальных зон по всему миру, выступая катализатором роста в принимающих странах [1].

СЭЗ в Китае и Центральной Азии: сравнительный анализ

Китай стал пионером в использовании СЭЗ как инструмента экономического развития. С начала 1980-х годов первые зоны, такие как Шэньчжэнь и Чжухай, привлекли миллиарды долларов инвестиций и стали локомотивами промышленной экспансии страны [1]. Китайская модель легла в основу множества международных проектов, включая зоны в Африке, Юго-Восточной Азии и Центральной Азии.

Страны Центральной Азии начали развивать СЭЗ позже. Казахстан имеет одну из наиболее развитых систем — 13 СЭЗ по всей стране, включая знаковую трансграничную зону «Хоргос» на границе с КНР [2]. Узбекистан ускорил создание СЭЗ после 2017 года: на 2024 год их 24, включая такие как «Навои», «Ангрен» и «Джизак» [3]. Кыргызстан и Таджикистан имеют по 4–5 зон, преимущественно ориентированных на легкую промышленность и сборочное производство [4][5]. Туркменистан — единственная страна региона, где промышленные СЭЗ пока не функционируют [6].

Таблица 1 – Специальные экономические зоны в Центральной Азии (по состоянию на 2024 г.):

| Страна | Количество СЭЗ | Пример и профиль зоны (год запуска) |

|---|---|---|

| Казахстан | 13 действующих СЭЗ | МЦПС «Хоргос» – трансграничная торгово-логистическая зона на границе с КНР (с 2012 г.) |

| Узбекистан | 24 СЭЗ | СЭЗ «Навои» – многопрофильная промзона с транспортным узлом (с 2008 г.) |

| Киргизия | 5 СЭЗ | СЭЗ «Бишкек» – экспортно-ориентированная зона легкой промышленности и торговли (с 1996 г.) |

| Таджикистан | 4 СЭЗ | СЭЗ «Дангара» – индустриальная зона (с 2011 г., проекты КНР в цементе, НПЗ, текстиле) |

| Туркменистан | 0 (нет действующих СЭЗ) | Туристическая зона «Аваза» на Каспии (создана для развития туризма, 2007 г.) |

Источник: Составлено автором на основе данных UNCTAD (2019), Министерства инвестиций Узбекистана, Astana Times , China Briefing, Asia-Plus, и 24.kg,

Китайские инвестиции в СЭЗ региона

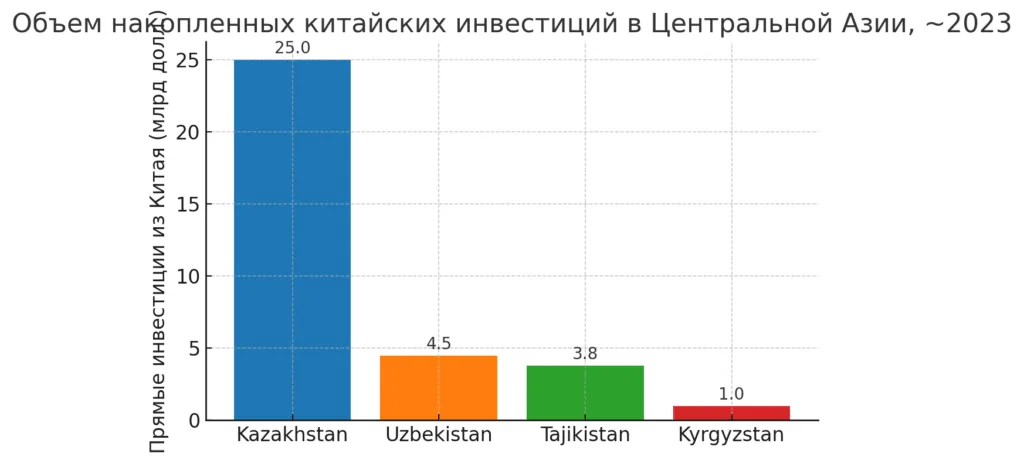

Общий объем накопленных китайских инвестиций в Центральной Азии оценивается в более чем $40 млрд [7].

На Казахстан приходится около $25 млрд, в Узбекистане — $4,5 млрд, в Таджикистане — около $3,8 млрд, в Кыргызстане — $1 млрд [8][9][10]. В относительном выражении наибольшее значение китайские инвестиции имеют в Кыргызстане и Таджикистане, где КНР выступает главным внешним инвестором.

Важно подчеркнуть, что значительная часть китайских вложений исторически направлялась в сырьевые отрасли – разработку нефтяных и газовых месторождений, добычу полезных ископаемых, а также в инфраструктурные проекты (трубопроводы, энергетика, транспорт). Эти капиталоемкие проекты обеспечили львиную долю $40-миллиардного объема инвестиций.

В Казахстане реализуется более 50 китайских проектов, включая агропарки, автосборку и переработку продовольствия [11]. В Узбекистане создана зона «Pengsheng» под Джизаком с китайским участием в сфере стройматериалов и текстиля [3]. В таджикской СЭЗ «Дангара» КНР инвестирует в цемент, текстиль и нефтепереработку [5].

Диаграмма на Рисунке 1 наглядно показывает диспропорцию и динамику китайских инвестиций по странам Центральной Азии. Казахстан (свыше $25 млрд) опережает других реципиентов на порядок, тогда как доли Кыргызстана и Таджикистана относительно невелики в абсолютных цифрах, хотя и крайне существенны для их экономик.

Рис. 1. Оценочный объем накопленных прямых инвестиций Китая в страны Центральной Азии (млрд долл.)

Источник: Qazinform, China Briefing, Asiaplustj.info.

Кооперация и формирование цепочек добавленной стоимости

Специальные экономические зоны стали точками притяжения для совместных китайско-центральноазиатских проектов, способствуя формированию региональных производственных цепочек. Если ранее сотрудничество сводилось в основном к экспорту сырья из Центральной Азии в Китай и импорту готовых товаров обратно, то сейчас благодаря СЭЗ набирает обороты новая модель – кооперационная промышленность с распределением стадий производства между странами. Китай заинтересован переносить трудоемкие производства ближе к источникам сырья и рынкам сбыта, а центральноазиатские страны – получать добавленную стоимость у себя и рабочие места.

Яркие примеры такой кооперации уже реализуются в разных отраслях:

-

Текстиль: Центральная Азия (особенно Узбекистан и Туркменистан) – крупный производитель хлопка, тогда как Китай – мировой лидер по изготовлению текстиля. В последние годы китайские компании инвестировали в создание текстильных кластеров в СЭЗ Узбекистана и Таджикистана. В Таджикистане китайская компания Zhongtai перерабатывает местный хлопок для экспорта в КНР [5]. В Узбекистане в Андижанской области функционирует текстильный парк “Анцзиян”, построенный инвесторами из Китая с объёмом вложений $64 млн, где производится пряжа и ткани – значительная часть идет на экспорт, в том числе в Китай.[3]

-

Агропромышленность: Сельское хозяйство – перспективная ниша для кооперации. Китай нуждается в продовольствии и сырье (зерно, мясо, растительное масло), а центральноазиатские республики располагают земельными ресурсами. Китайские фирмы инвестируют в мясо и зерно в Казахстане на сумму $1,9 млрд [11];

-

Автосборка: Растёт сотрудничество и в более технологичных отраслях. В 2022-2023 году Chery, Changan и Great Wall заключили соглашения и локализуют производство в Казахстане и Узбекистане [12];

-

Нефтехимия: Центральная Азия богата углеводородами, но долгое время экспортировала их как сырье. Китай участвует в производстве полипропилена и удобрений в СЭЗ Атырау и Ангрен [13];

-

ВИЭ: Ещё одной нишей стали возобновляемые источники энергии и “зелёные” технологии. Китай инвестирует в солнечные и ветряные станции в регионе, одновременно локализуя частично производство оборудования. В 2023 г. китайская CEEC начала строительство солнечной электростанции 100 МВт в Узбекистане (Навоийская область), а китайские кредиты поддерживают проекты ВИЭ в Казахстане. Кроме того, китайская компания TBEA локализовала в СЭЗ Таджикистана выпуск трансформаторов и энергетического оборудования для местных нужд. [14].

Таким образом, благодаря специальным экономическим зонам и смежным механизмам, между Китаем и центральноазиатскими странами зарождаются устойчивые производственно-сбытовые связи. Китайские фирмы приносят в регион капитал, технологии, доступ к своей сбытовой сети, а взамен получают упрощенный режим работы, ресурсы и географическое положение для оптимизации логистики. Уже сегодня можно говорить о начале формирования трансграничных кластеров в отдельных секторах: будь то текстильный кластер Ферганской долины, агропромышленный пояс на юге Казахстана или горно-металлургический узел в северном Таджикистане, завязанные на Китай.

Отрасли с наибольшим потенциалом для совместных проектов

Опираясь на вышеизложенное, можно выделить несколько отраслей, где потенциал китайско-центральноазиатского сотрудничества на базе СЭЗ и вне их особенно высок:

-

Агропромышленный комплекс: производство продуктов питания, удобрений, тепличные хозяйства;

-

Текстиль и кожа: Богатство региона хлопком, шерстью, кожевенным сырьем сочетается с китайскими мощностями в переработке. Создание полного цикла производства одежды – от сырья до пошива – в рамках кооперации даст синергетический эффект;

-

Машиностроение и автосборка: с экспортом в ЕАЭС. Особенно перспективны здесь Казахстан (меднорудный пояс, редкоземельные элементы) и Таджикистан (цветные металлы, уран), где уже есть основы сотрудничества. Также возможны совместные проекты по добыче лития и других элементов для батарей – мирового стратегического ресурса на ближайшие десятилетия.;

-

Химия и нефтехимия: глубокая переработка газа и нефти, Традиционно Китай импортировал нефть и газ из Центральной Азии (казахстанскую нефть, туркменский и узбекский газ). Теперь фокус смещается на создание производств по переработке углеводородов. Китайские технологии и капиталы могут помочь построить современные нефтехимические комплексы – от НПЗ до выпусков полиэтилена, удобрений, метанола. Казахстан уже привлек CNPC и других партнеров в свой нефтехимический технопарк;

-

ВИЭ и «зеленые» технологии: локализация панелей, батарей, зарядных станций.Центральная Азия не имела развитого машиностроения, но через СЭЗ ситуация меняется. Китайские производители электроники и техники (от бытовой до телеком-оборудования) ищут новые производственные базы за рубежом. Создание ассамблирующих производств в центральноазиатских зонах – логичный шаг.

Именно эти сферы получают поддержку в рамках китайской инициативы «Пояс и путь» и могут стать опорой для индустриализации региона.

Таким образом, специальные экономические зоны – один из ключевых инструментов интеграции Центральной Азии в орбиту китайской экономики на взаимовыгодной основе. Их развитие уже приносит первые плоды в виде новых заводов, инфраструктуры и ростков несырьевого экспорта. Впереди – расширение этого опыта: от пилотных проектов к полномасштабным кластерам, от отдельных стран к всей региональной сети кооперации. Если центральноазиатские государства продолжат усиливать инвестиционный климат зон, а Китай – поддерживать политику “промышленного аутсорсинга” в соседние страны, то в ближайшее десятилетие можно ожидать расцвета новых производств на просторах Центральной Азии. Это станет фактором устойчивого роста для всего региона, уменьшая зависимость от сырья и встраивая его в глобальные экономические связи XXI века.

Источники

-

UNCTAD (2019). World Investment Report: Special Economic Zones.

-

Astana Times (2024). Recent Developments in Kazakhstan’s Investment Landscape.

-

China Briefing (2023). Navigating China-Uzbekistan Investment and Trade Opportunities.

-

24.kg (2024). Free economic zones transfer 2.5 billion soms to budget of Kyrgyzstan.

-

Asia-Plus (2024). How China becomes Tajikistan’s main investor.

-

Times of Central Asia (2023). Central Asia as an Emerging Economic Region.

-

Eurasianet (2022). China promises more investment at Central Asia summit.

-

E-International Relations (2025). China’s Growing Role in Central Asia.

-

RFE/RL (2022). Kazakh-Chinese investment deals – opportunities and concerns.

-

Committee on Foreign Affairs, U.S. Congress (2018). China Regional Snapshot: Central Asia.

-

World Bank (2020). Belt and Road Initiative: Kazakhstan Country Case Study.

-

FDI Intelligence (2023). China’s automotive expansion into Central Asia.

-

KazMunayGas (2023). Petrochemical projects in Atyrau region.

-

Ministry of Energy of Uzbekistan (2023). Renewable Energy Development Strategy.